神社に伝わる伝説

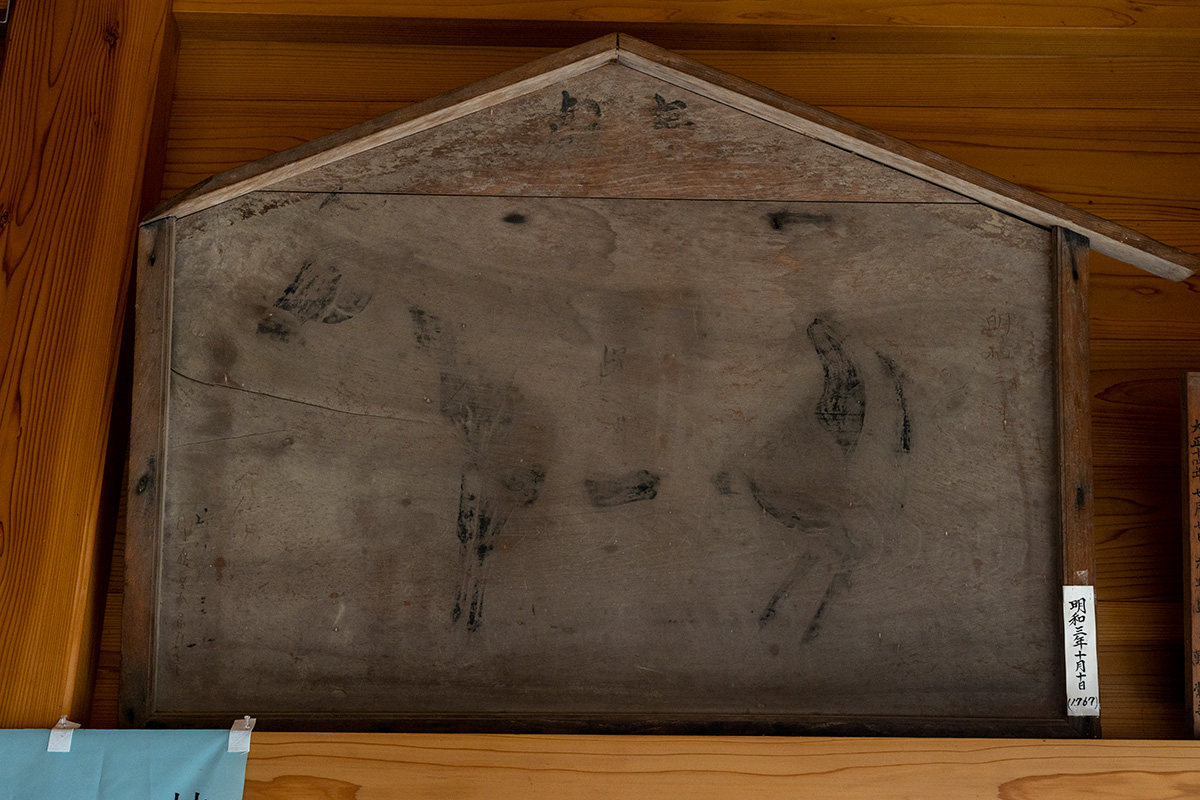

豊受比賣之命は五穀豊穣・安産守護・悪疫消除・養蚕守護などの進徳を持つとし、

また当社の祭神と馬に関する伝説があることから、特に馬の守護・馬の病気の平癒祈願など

馬に関する信仰が篤い。

延喜式神名帳の説

国津神に夷子別之神という神がいた。夷子別之神は長い顔を持ち、体が大きくて力も強く、心も猛々しい神であった。そのため神々は夷子別之神を畏れ従ったという。ところが、夷子別之神は姿が醜く陰部が大きかったために多くの女神たちからは従われなかった。しかし、美しくて体も大きく、「白媛神」と呼ばれる体に白い毛が生えている女神だけが、夷子別之神に従った。夷子別之神は大いに喜び、白媛神を妃として娶り当地に住んだ。

夷子別之神と白媛神の夫婦神が宮居を構えた場所は「小前嶺」といい、現在は「子眉嶺」と呼ぶのだと伝わる。夷子別之神と白媛神は小前嶺の地で馬を飼い、また馬が病にかかったときは治療をし、国中の神々に馬の飼育法を教えたという。土地の人々は社を立てて二神を丁重に祀ったことが、子眉嶺神社の創建だと伝わる。

別説(古老の話)

敏達天皇の時代(572年~585年※縄文時代 第30代天皇)、ある姫君が罪(一説には馬と通じたため)を犯し、空船(丸田をくりぬいて造られた船)で流され、奥州宇多郡の菅谷郷の海岸(現在の新地町今神地区)に漂着した。姫君は懐妊しており、海岸に住む慈悲深い糖塚権太夫という者に助けられ、木で小屋を作り姫君を住まわせた。

姫君はそこで子を産んだのだが、生まれた子の顔は、馬に似ていた。糖塚権太夫は同じ郷の者である菅野八太夫と協力して姫君と生まれた子を養ったという。

子眉嶺神社は、この馬に似た顔を持つ子供を祀る神社であり、神社の南にある羽山は姫君を祀る場所で、母を祀ることから「母山」と呼ばれると伝わる。

似たような説として、『封内風土記』には、馬の顔を持つ子供の誕生を恐れた母が子供を谷に捨てたところ、その谷に住んでいた猿が葛の葉を噛んで柔らかくしたものを子供に与えて育て、のちにその子供を子眉嶺神として祀ったという説がある。この説は、当地方に伝わる「猿が牛馬の飼育を守護する」という伝承に基づくものとされる。